名越式性格分類ゼミ(通信講座版)へのお誘い

皆さんこんにちは、名越康文です。

2015年1月からスタートした名越式性格分類ゼミ(通信講座版)はおかげさまで好評をいただいており、このたび、第2期の会員募集をさせていただくこととなりました。

僕は「旅する精神科医」と言われるぐらい、北海道から沖縄まで毎日のように講演や講座などをやらせていただいているわけですが、単発の講座や講演でお話するのは、僕の心理学の一方の柱である、「心とはどういうものか」「心を制御したり、成長させるにはどうしたらいいか」「自分の心と付き合うにはどうすればいいか」といったテーマなんですね。

もちろんそれはそれで、大切なのですが、一方で、そうした単発の講座では、僕の心理学のもうひとつの柱である性格分類、気質分類についてお話をする機会が滅多にない、という問題がありました。

というのも、1時間半なり、2時間という時間だと、「心とは何か」といったテーマについてはある程度まとまったお話はできても、性格分類についてはまとまったお話をするのは難しいからです。お話できないわけではないですが、その程度の時間だと、ほとんど間違いなく、本質を見失った状態でお伝えしてしまう可能性が高い。

だからこれまで僕は、福岡、大阪、東京という、非常に限られた場所で、限られた人を相手にしか、性格分類=体癖論のお話をしてこなかった。それ以外の地域に住んでおられる、性格分類に関心を持ってくださる方々には申し訳ないな、という思いをずっと持っていました。

また、福岡、大阪、東京で行っている講座においても、問題はありました。僕の性格分類は、全10種類の分類の1つを説明するだけでも最低3時間、本当に漏れなく伝えようと思えばその倍ぐらいはかかってしまいます。よって、「自分で診断ができるレベル」まで学ぼうと思うと、最低でも10種類×2クール、計20回ぐらいは講義を受ける必要があるわけですね。

そうなると、福岡、大阪、東京での講座であっても、漏れなく受講することが難しい、という声が上がっていました。それは、受講生のお勤めやもろもろの事情を考えれば、やむを得ないことです。

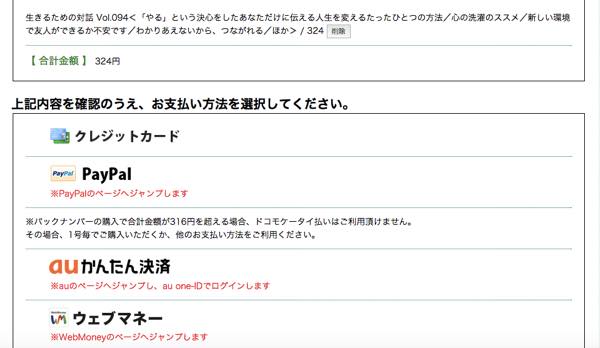

今回始まることになった通信講座という形態は、そうした問題を一挙に解決するべく、事務局を勤める夜間飛行のスタッフに検討してもらい、実現の運びとなりました。これまで実際の講座を受講した経験のある方から、メルマガなど、活字を通して関心を持っていただいていた方まで、幅広い方々に利益となるのではないか、という趣旨で運営しています。

基本的には、毎月、1つの体癖を学んでいただく構成となっていますが、そのとき、大切なことは、単にその分類を「覚える」というよりは、それぞれの性格の機微、温度、質感、人格そのもの、といったものを感じ、表現していくことにこそ、その醍醐味があります。

ひとつの体癖を学び終わったときに、自分の中で、その気質が躍動しだすような感覚が生じてくれば「成功」だと考えています。そうすれば、周りの人をみてある程度、「ああ、あの人はこのタイプなんじゃないか」ということがわかってきますから。

DVDは、できるだけ当日の講義を、生のままお伝えするようにしています。ライブ講義の息づかいや、そこに込められた感情、ユーモア、冗談、息づかい……といったさまざまな要素は、しばしば「おまけ」として捉えられがちですが、「人間そのもの」を扱う性格分類においては、それらは各体癖の「内容」そのものです。もちろん、講義のDVDだけで体癖論のすべてを伝えることができるとは思いませんが、DVDに収録されたすべてを味わって、奥深い体癖論の世界に没入していただければ幸いです。

名越式性格分類ゼミ(通信講座版)

・月1回〜のサポートメール(名越康文からのビデオメッセージあり)送付

・メールでの質問受け付け

・名越式性格分類ゼミ(月1回、東京・巣鴨で開催)の会員割引

・その他、不定期でのイベント等予定。