辺境ラジオのオンエア決定!

12月19日に収録した内田樹先生、西靖さんとの人気シリーズ「辺境ラジオ」が、12月29日(日)22:00~23:30に、MBSにてオンエア決定!

ポッドキャスト配信は2014年1月6日予定です。

詳細はこちら。

名越康文の最新のお知らせはこちらで告知します。

12月19日に収録した内田樹先生、西靖さんとの人気シリーズ「辺境ラジオ」が、12月29日(日)22:00~23:30に、MBSにてオンエア決定!

ポッドキャスト配信は2014年1月6日予定です。

詳細はこちら。

名越康文メールマガジン 生きるための対話(dialogue)2013年12月2日 Vol.065を配信しました! 一部記事を公開します。

目次は下記のとおりです。

┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━

┏┏┏┏ 今週の目次

━━━━━━━━━━━━━━━━

01 「やってみてもいいかな」は強い

02 カウンセリングルーム

【Q1】先験性とは何でしょう?

【Q2】職を手にする、という感覚について

【Q3】意味の分からない笑いに困っています

【Q4】なぜ心の病はなくならないのか

03 精神科医の備忘録 Key of Life

・ミュージシャンはケンカが強い

04 私家版「門外漢の仏教論」(7)

・わからないまま、ただ「やる」ということ

05 読むこころカフェ(19)

・「妬み」を成熟の糧にする

06 講座情報・メディア出演予定

【引用・転載規定】

今回は<05 読むこころカフェ(19)「妬み」を成熟の糧にする>の一部を無料公開します。

━━┯━━━━━━━━━━━━━

05 │読むこころカフェ(19)

━━┷━━━━━━━━━━━━━

【「妬み」を成熟の糧にする】

この連載では、ラジオデイズ主催の公開録音シリーズ「こころカフェ」をもとに、「名越康文心理学」の最先端をお届けします。

今回の原稿は「こころカフェseason3 第3回「妬む」」を元に、大幅に加筆修正を加えたものです。

※ラジオデイズ「こころカフェ」の音源は、こちらからご購入いただけます。

http://www.radiodays.jp/series/show/43

※前回の記事「「全力を出し切る」ことが弱さを断ちきる」はこちら

http://yakan-hiko.com/BN1927

■「妬み」という感情はとらえにくい

「妬み」という感情は、案外捉えにくい感情です。一見、ぜんぜん妬んでいるように見えない言動が、一皮めくってみると全部妬みだったということはしばしばある。あるいは「自分は妬みやすい人間なのか、そうではないのか」と自問自答してもなかなか判然としない。自分の中の妬みの感情をうまく捉えることができる人は、ちょっと「上級者」という印象があります。

自分の中の妬みの感情をしっかりと捉えて、そこから自由になれている人は「大人」です。例えば内田樹先生 @levinassien って、ほとんど人を妬む、ということがありません。一緒にお仕事をしていて、本当に見事だなあと感心します。

内田先生は自分がしゃべっているときでも、人がしゃべっているときでも、同じように「ははー! なるほどね!」とうなづいておられる(笑)。自分が話すのも好きだけど、人の話を聴くのも同じくらい好きなんですよね、内田先生は。だから人がおもしろい話をしているときに、自分がおもしろい話をして受けているのと同じくらい楽しそうにしている。これってけっこう稀ですよね。そういう人って、なかなかいない。それが本当の大人ですよね。

僕も若い頃に比べればだいぶ妬みの感情に振り回されなくなったと思っているんですが、内田先生を見ると、まだまだだな、小さいことでけっこう妬んでいるよな、と思わざるを得ません。

■所属感を失くすと、妬みが出る

「妬み」の感情はなかなか捉えどころがないものです。じゃあどういうときに僕らは妬むんでしょうか。僕の考えでは、それは「所属感をなくしたとき」なんです。

所属感というのは「いま自分はここにいていいんだ」という感覚のこと。

例えばこんな場面を思い浮かべてください。自分がAさんと親しく話しているとき、そこに(あなたの知らない)Aさんの知人が現れ、Aさんと親しく話し始める。それだけで、心穏やかでいられなくなる。別にあなた自身が無視されたわけでも、罵倒されたわけでもないのに、自分の居場所が一瞬にして失われたように感じられる。

こういう状況に遭遇したことのある人は多いと思いますが、そこには何とも言えない居心地の悪さが漂います。これが「所属感を失う」という感覚です。

僕は若い頃、パーティなど、不特定多数の人が集まる会合がすごく苦手でした。それはやはり、安心してコミュニケーションを取れず、所属感を失うのではないかという不安が強い場だからだと思います。ちょっと大人数の飲み会とか、カラオケなんかでも、そういう感覚に襲われる人も少なくないでしょう。

そういうとき僕らは、自分の振る舞いが、知らず知らずのうちに場の空気を乱していないかまで不安になるわけです。こういう「所属感の喪失」が、僕らを妬みやすくさせるような気がします。

僕の場合、最近、こういうことがありました。

大阪のテレビ番組の企画で、国宝級の建物や文化財の精巧なミニチュアを紙で作るキットにチャレンジしよう、というのがあったんです。これが、作り始めたら超絶難しいんです(笑)。30分たっても規定の1/3も終わらない。

難易度としてはかなり難しい「3」を選んだこともおそらく裏目に出たわけですが、カメラもまわっているから途中でやめられない。このままだと収録現場のみんなに迷惑をかけてしまう、とすごく焦りました。自分がその場にいてはいけないというような、強烈な焦燥感に見舞われながらなんとか収録を追えましたが、久しぶりに「所属感を失った」感覚を覚えました。

興味深かったのは帰宅したあとの心の動きでした。どういうわけか、僕はそのときのことを思い出して、すごく腹が立ってしまったんです。「なんでオレにあんな難しいミニチュアキットをやらせるんだ!」と、企画を考えたディレクターを恨むような気持ちがわいてきた。もちろん、その後で「いかんいかん! あの人は悪くない!」と切り替えましたよ。そのディレクターの顔を思い浮かべて「ごめんなさい、本当は大好きです」と謝っておきました(笑)。

でも、不思議でしょう? 別にそんなに怒るような話じゃない。収録だって、最終的には何とかなったわけですから。でも、所属感って、それくらいちょっとしたことで、すぐに失われてしまう。そして、所属感を失うと僕らの感情はものすごくバランスを失ってしまうんです。僕らが誰かをフッと妬んでしまうときも、だいたいこういう所属感の喪失があるんじゃないか、というのが僕の仮説です。

■妬みは、瞬間的な「いじわる」として現れる

いままで親しく話していた人が別の人と話をはじめた。たったそれだけのことで、僕らは妬みの感情を抱きます。ただ、その時点では、「妬み」という言葉でイメージするような明確で、どす黒い感情にはなっていません。それは言葉にすれば、「心に一瞬、さびしい風が吹く」ような感覚です。自分と話していたときよりも、Aさんが盛り上がっていると感じた瞬間、フッと心に風が吹くんです。

そして僕らは心にそうしたさびしい風が吹くと、反射的に、ちょっとした「いじわる」をしてしまいます。相手の会話に割って入ったり、少し大きな声で「ちょっとトイレいってこようかな」と口にして席を立ったり、座の空気を乱すような行動を取ってしまう。

自分としてはそれが妬みの感情から来た行動とは思いもしない。しかしそれは結局のところ、友人の視線をもう一度、自分のほうに引っ張らずにはいられない、という妬みの気持ちから出てきた行動なんです。

これに気づける人は成熟した人です。案外、自分がそういうことをやっている、と気づくことは難しい。こういうちょっとした「いじわる」って、無意識にやってしまうということもあるし、上手にやるとちっとも嫌な雰囲気を引き起こさないこともある。コミュニケーション能力の高い人であれば、それこそそれまで見ず知らずだったAさんの知人と、それをきっかけに仲良くなってしまうことだってある。

「実害がないなら、別に妬みの気持ちを持つぐらいのこと、いいじゃないか」と思われるかもしれませんね。でも、そうでもないんです。無意識のうちにそういうちょっとした「いじわる」をやっていると、知らず知らずのうちに心が疲れるし、微妙に周囲の評判も落としてしまうことになる。

だから大切なことは、そういう感情が自分の中に生まれたり、ちょっとしたいじわるをやってしまったりしてしまう自分自身を知る、ということです。知ってさえいれば、僕らはそれをきっかけに成長することができますが、知らないままだと、いつまでたっても、僕らは自分の意志で行動しているようでいて、妬みの感情に操られたままなんです。

それは非常にもったいないことです。妬みの感情から距離を取ることは、その人に人格的な深みを与えてくれる。あるときは妬みと戦い、あるときは妬みと遊ぶ。そういうことができると、その人はかなり成熟していくんです。

■「妬み」を直視してはじめて、人は成熟できる

自分の中の「妬み」の感情をきちんと見つめることが、なぜ人間的成長につながるのか。

例えば政治家って、自分や他人の「妬み」をどうコントロールするかが勝負だと思うんですよ。優秀な政治家は、自分から「立候補する」とは絶対言わないし、自分からは推薦人を集めたりはしない。それは妬み、嫉妬の強烈なパワーをよく理解しているからです。

<続きはメルマガ本編をご登録の上、ご覧ください>

内田樹先生、MBSアナウンサー西靖さんとともに、辺境ラジオの公開収録(3か月ぶり)を12月19日に行うことが決まりました。参加希望はハガキ(12月2日必着)で受付中とのことです!

詳細はこちらのリンク先(MBSサイト)をご覧ください!

http://www.mbs1179.com/henkyo/

著:内田樹、名越康文、西靖

140B・2012年9月刊

四六判・384ページ

定価:1500円+税

ISBN-13: 978-4903993133

MBSラジオにて深夜に不定期放送中の隠れた名番組を書籍化! 未放送部分&「あとがきトーク」も収録。アメリカではなく日本、東京ではなく大阪、そしてテレビではなくラジオ・・・。

「辺境」だからこそ見えるニュースの意味を、現代人の指針・内田樹、そして愛と癒しの精神科医・名越康文に、MBSの人気アナウンサー・西靖が問いかける。

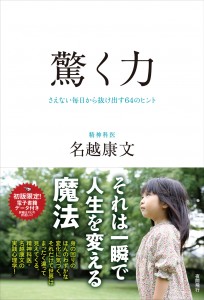

朝日カルチャーセンター立川教室での『驚く力』出版記念講座を開催します。

日時 2013年12月11日(水)

19:00-20:30

受講料

会員 2,940円

一般 2,940円

会場

朝日カルチャーセンター立川教室

JR立川駅に直結 駅ビル・ルミネ9階

*改札を出て、北口方向にお進みください。

〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川9階

内容

メディアなどで活躍する名越康文さんの出版記念講演会です。

シンプルなタイトルにひそんだ、力強いメッセージが本著の魅力のひとつ。「驚く力」をはぐくむことで拓かれる私たちの世界は、今日よりも自由に、そして豊かに拡がっていく、その勇気をもらえます。

この本にこめられた思いを縦横無尽にお話いただきます。

申込み・問い合わせ

朝日カルチャーセンター立川教室

tel.042-527-6511

この講座の詳細・申込みはこちら↓

http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=224176&userflg=0

新刊『驚く力――さえない毎日から抜け出す64のヒント』(名越康文著、夜間飛行、2013年9月13日刊行)の情報は下記のとおりです。

書籍の詳細情報・ウェブショップでの購入は上記のリンクまで。

また、取り扱い書店一覧は下記まで。

(pdfファイルが開きます)

紀伊国屋、丸善、ジュンク堂、三省堂、文教堂、くまざわ書店はじめ、全国の書店で販売中です。なお、本書は当面amazonでは販売されませんので、上記リストにある書店、もしくは下記のwebショップをご利用ください。

・夜間飛行ショップサイト「スーク」(名越康文メールマガジン購読中の方は送料無料です)